もくじ

はじめに

こんにちは、「ここサポブログ」管理人の友田です。

突然ですが、最近、お子さんとどんな会話をしましたか?

「今日の給食おいしかった?」

「宿題終わったの?」

「ちゃんと歯みがきした?」

毎日の会話はあっても、こどもの「気持ち」を聞く会話はできていますか?

今回は、日本の子どもたちの心がどんな状況に置かれているのか、数字を通して紹介したいと思います。

●初めての子育てで、子どもとの向き合い方に不安がある

●子どもとどのように向き合えばいいか分からない

●いま、現在子どもとコミュニケーションが取れていないと感じる

日本の子どもたちの“自殺”という現実

まず知ってほしい、ショッキングな事実があります。

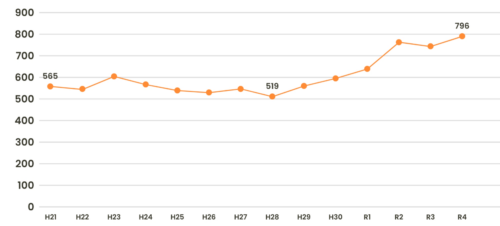

下記グラフは、日本の10~19歳の自殺者数推移になります。<「認定NPO法人キッズドア」より>

R4年は過去最悪を更新し、日本の小中高生が1週間で15人が自殺しているという結果になりました。

つまり、日本の若者は病気や事故より、命を自ら絶ってしまうことのほうが多いということです。

これはG7諸国の中でも唯一であり、とても深刻な状況です。

なぜ子どもは、誰にも言えずに命を絶ってしまうのか

自殺の背景には、さまざまな要因があります。

いじめ、不登校、家庭の不和、将来への不安、SNSでの誹謗中傷、自己否定感。

でも、共通して言えるのは、「誰にも本音を話せなかった」という孤独です。

子どもの“自己肯定感”は世界でも最下位レベル?

また、もう一つ気になるデータがあります。

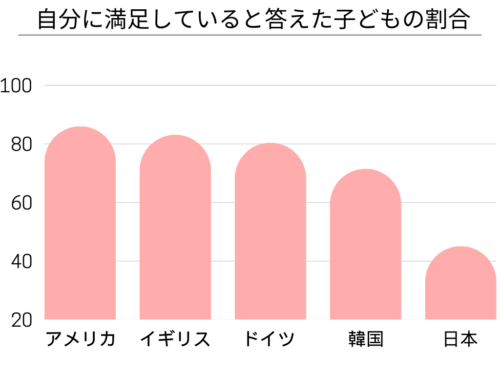

子どもの自己肯定感(=自分を好きだと思える気持ち)に関する国際比較です。

内閣府「子供・若者白書(令和3年版)より」

ご覧の通り、日本は最下位です。

つまり日本の子どもたちは、他国に比べて圧倒的に自己評価が低いんです。

自己肯定感が低いと、失敗や他人からの評価に弱く、ちょっとした出来事でも「自分はダメだ」と感じやすくなってしまいます。

親にできることって何?

じゃあ、私たち親にできることって何なんでしょうか?

「特別なことをする必要はありません」まずは、“話せる空気”を作ることです。

アメリカのハーバード大学の研究では、

幼少期の親子の会話量が多いほど、語彙力や学力だけでなく、自己肯定感も高くなるという結果が出ています(Harvard Center on the Developing Childより)。

特に効果が大きいのは、“対話”の回数です。

つまり、一方的に話しかけるのではなく、子どもが返事を返し、やりとりが続くような会話。

これが、子どもの脳の成長と心の土台をつくることが科学的にも証明されています。

忙しい毎日でも、たった5分でもいい

「仕事で疲れて、ゆっくり話す時間なんてないよ…」

「寝かしつけるだけで精一杯…」

すごく分かります。私も0歳児を育てる母なので、寝不足・時間なし・自分の時間ゼロの毎日です。。

でもそんな中でも、たった1日5分でもいいんです。

- 寝る前に「今日はどんな日だった?」

- お風呂で「最近楽しいことあった?」

- 朝の支度中に「お母さんは今日こういう日だよ。○○ちゃんは?」

そんな、ちょっとした気持ちの共有が、「ママになら、パパになら話してもいいかも」という安心感につながります。

おわりに

子どもは、あなたが想像するよりずっとママやパパを見ています。

そして、驚くほどママやパパに気を使っています。

「学校の悩み相談してもいいのかな?嫌われたくないな」

「ママ、パパ今忙しそうだな。自分のことで心配かけたくない」

その思いが、子どもを“平気なふり”へと導き、本当の気持ちを言えないまま、心を閉ざしてしまうこともあります。

だからこそ、親が“心のアンテナ”を立てることが、何より大切です。

「話せる環境をつくっておく」

これが、子どもの命を救う予防接種になります。

次回は、【どうやって“話せる環境”をつくるか?】をテーマにお届けします。

気になる方は、ぜひ「ここサポブログ」をブックマークしておいてくださいね。